過食・嘔吐の認知行動療法

過食・嘔吐の自己治療

過食で困っている人は珍しくありません。自分でやっていることですが、意志の力だけで止めようとして止めることが出来ないのが過食行動です。止めるためには、戦略が必要です。海外の治療ガイドラインでは、過食行動がある場合の最初の治療法は、認知行動療法を用いたセルフケアです。つまり、医師やカウンセラーの力を借りなくてもいいのです。自分自身が治療者になれるのです。ここでは、自分で出来る、過食衝動や過食に対処する認知行動療法について解説します。ただし、注意すべきことは、うつ病や、他の精神障害があって、過食もある、と言う場合はこの治療法だけではいけません、その場合は、専門家に相談して下さい。

この治療法では、ノートと鉛筆が必要です。パソコンを使いたい人はそれでも構いません。

ステップ 1

1) 過食を止めたらどんな良いことがあるでしょう?身体にとっていいこと、心にいいこと、社会生活上の良いこと、どんなことでも書いて下さい。自分だけでなく、家族にとっていいことがあればそれも書いて下さい。

(例)

- 自分が着たい服を着ることが出来る

- 外見について引け目がなくなる

- 健康になる。家族も喜んでくれる

- 無駄遣いがなくなる

2) 過食を止めたら、どんな悪い事が起こるでしょう?過食に助けられている点について書いてみましょう。

(例)

- 過食はストレス解消になっているため、過食を止めたらストレス解消が出来なくなる

- 孤独感が和らぐ

- 過食を止めたら、一人の時間に何をしていいか分からない

- 食べたいと言う強い欲求が満たされる

- 過食を我慢したら空腹が満たされず、それがかえってストレスになる

ここで、過食があなたを助けている点があることも分かりました。過食の良い点もあるため簡単には止められないことが理解出来たと思います。

そして、なにより満足感を求める強い衝動があることにも気付かなければなりません。強い衝動に打ち勝つのは大変です、それには、多くの作戦が必要です、挫折や失敗もあるでしょう、しかし、必ずうまくいくと信じて取り組んで行きましょう。

ステップ 2

食事日記をつけましょう、それは、単なる食事記録日誌ではありません。どういう状況で食べたか、その具体的状況、どの程度の過食衝動があったか(強かったのか、それほどでもなかったのか?どんなことを考えていたか、どんな気持だったか、その結果どうだった、など、丁寧に自分を観察して書いて行きます。初めのうちはうまく行かなくても大丈夫です。食べた物だけ書いて、その他のことは簡単に書いてもいいでしょう。1-2週間書いていると、だんだん自分を観察できるようになります。

日記の例、ここまで書けるようには、練習が必要です。

| 時間 | 食べたもの | 過食・嘔吐 | 気分、状況 |

|---|---|---|---|

| 8:00 | トースト | なし | ー |

| 15:00 | スパゲティ | なし | ー |

| 21:00 | ピザ、ポテトチップス、菓子パン、焼きそば | 過食、嘔吐あり | 母から仕事をしていないことを批判された。家に食べ物がないのでコンビニまで買いに行った、かごにお菓子を入れるのを止めることが出来なかった。吐いた後に、自分を責めて落ち込んだ。 |

日記を書くことによって、過食のきっかけとなるネガティブな“考え”や“気持ち”が明らかになり、過食が不快な感情を和らげていることに改めて気付きます。また、することがないから食べてしまった。空腹になり、食べ始めたら止められなくなった、予め過食しようと思った。などのコメントもあるでしょう。そして、日記を書くことによって、不快な感情を和らげるために過食をした結果、罪悪感を感じさらに落ち込んでしまう、という流れもはっきりしました。「初めは救いを求めて、行っていた過食行動が、逆に自分を苦しめてしまう。」という関係性を明らかにすることはとても大事な事なのです。

ステップ 3

過食行動の分析が終わったら、次に、過食を減らすための具体的方法を学び、実行しましょう。

1) 過食衝動に耐える、やり過ごす方法

まず過食衝動の強さを評価し(1から10まで)、継時的に観察します。

自己の衝動を丁寧に観察することで、自分を、衝動を持っている自分としてより客観的に見ることが出来ます、そのため衝動に巻きこまれる事がなくなり、衝動があっても実際に過食を我慢することが可能になります。衝動を、自分自身だとみなしてはいけません、“私は、食べたくて仕方がない”、と考えるのではなく、“私は、過食したいという衝動を体験している”と考えましょう。その衝動を、波乗りをするようにやり過ごしましょう。あなたは、もし、その衝動を我慢し続けると、怒り出したり、破局が訪れる、と信じ込んでいるかも知れません。しかし、そうはなりません、不思議な事に、その衝動は最終的には鎮まって、消えてしまうのです。

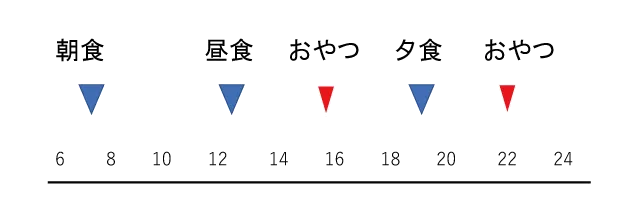

2) 規則正しい食事(3度の食事と2回のおやつ)で空腹にならないようにする

これまでの研究から、規則正しい食事が過食を減らす最も効果的なことの一つであることが分かってきました。

1日の初めに、何時に何をどの程度、食べるか予め決めましょう。そして、それを厳格に守るよう頑張りましょう。つまり“過食しないようにする”という漠然とした目標ではなく、“ランチは、おやつは、夕食は、自分が決めた食事、決めた量をきちんと食べよう”とより具体的な目標にします。過食症では、空腹感や満腹感が正常に働いていません、患者さんが「満腹にならない、一人分の食事の分量が分からない」などと訴えるのはこのためです。特にいったん食べ始めると満腹感が分からなくなります。ですから、その日の朝に、食事時間、食べる物、食べる量を決めることが重要なのです。また、多くの過食は、午後から寝るまでの間に起こります。空腹にならないよう、ランチとおやつ、おやつと夕食、夕食と寝るまで、何も食べない時間を4時間以上あけてはいけません、食事は味わって食べましょう、この食べ物が、どうやって作られたのか、太陽と水、土壌の栄養のおかげで、種から実になって、農家の人が刈り取って、運ばれて、店に並べられ、家に来て、調理されて、と想像しながら、関わった人々、食べ物それ自体に感謝しながら食べましょう。

過食は、午前中には少ないものです、1日2回のおやつを昼食と夕食の間、夕食と寝るまでの間に食べましょう。

3) 気を紛らわす方法を探そう

夜、一人で何もすることがない時に過食する人がいます。その背景には、不安感、孤独感、劣等感、絶望感、空虚感などの負の感情がしばしばあります。こうした負の感情になり易い点については、セルフケアだけでは十分でないかも知れません。しかし、たとえ負の感情に襲われても過食ではなく他の方法で立ち向かうことが出来ます。他の方法とは、オーダーメイドの気分転換方法です。それを探しましょう。

ヒント:楽しい事が大事、過去にやったことがある、以前から興味があった、手や身体を動かす、苦手な事は無理にしない

過食衝動は1時間程度で収まるものです1時間程度の活動で大丈夫

運動が好きな人:散歩、ランニング、ヨガ、ピラティス、ジムで運動、水泳、ストレッチ、社交ダンス、もっと激しいダンス(ブレイクダンス、サルサ)、サイクリング

音楽が好きな人:ピアノを弾く、昔やっていた楽器(ギター、フルート)を取りだし練習する、新しい楽器を習う、コーラスに参加し自宅で歌の練習をする、自宅でカラオケをする、思い切って一人カラオケに行く

手先が器用な人、手を動かす事が好き人:手芸、編み物をする、ミシンがあれば自分の服を縫う、ぬいぐるみを作りインスタグラムに載せる、大人の塗り絵をする、ミニチュアハウスを作る、フラワーアレンジメント、ネイルをする

テレビ、ゲーム、動画を見るのが好きは人:好きなドラマ(映画)を録画し、過食したくなった時だけ観る、心を和ませるような動物動画を観る、好きなユーチューバーの動画を観る、普段は我慢をして過食したくなったらお気に入りのゲームをする、漫画を買って過食したい時だけ読む

人と関わるのが好きは人:友人に電話する、メールする、友人を家に呼ぶ、オンラインゲームをする

その他:シャワーを浴びる、カルチャースクールに入り、その勉強をする

ステップ 4

吐くのを止めましょう。吐いたとしても減らせるカロリーは30-40%です。吐くことにより、食事への渇望が増大するため悪循環に陥ります。慢性的に吐いていると、唾液腺の働きが活発になりすぎてしまい、特に耳下腺が膨れてしまいます。顔が丸みを帯びて見えるため、さらにやせなければと思ってしまいます。胃酸が逆流し、歯のエナメル質を溶かします、その結果虫歯が増えてしまいます。

1) 吐くのを止める、または減らす方法は、あなたが吐く頻度によって異なります。

a)たまに吐く人の場合(1週間に2-3回しか吐かない、過食後吐かない時もある)

食事日記から、1週間に吐いた回数を数えましょう、そして、来週は、それより1つ少なく吐きましょう、そうやって、徐々に吐く回数を減らしましょう。焦らないで、何カ月もかけて減らしていきましょう。

b)食後毎回吐く人の場合(食後あるいは過食後、ほとんど毎回吐いてしまう)

吐くことが習慣になっている場合、この習慣を止めるのは簡単ではありません。過食症の人は、満腹感の感じ方が異なっています。満腹感を感じにくく、苦しいほど一杯になって満腹となり、次に、その満腹感に耐えられず、あるいは、満腹感から不安になり吐いてしまいます。普通の人が感じる、食後の心地よい満腹感(空腹と、苦しいほど腹一杯の感覚の中間の状態)を取り戻すことが大事です、それには、ステップ3の計画された食事を守ることが最も重要ですが、同時に、苦しいほど腹一杯な状態で吐かずにいる練習も効果的です。

2) まず、吐く時間を、徐々に遅らせましょう。

食事日誌に、食事と、それを吐いた時間の間隔を記録します。2週間程度、この時間を記録し、次に、その時間をほんの少しずつ延ばすようにしましょう。もしあなたが、食べた直後に吐くならば、まず、食べてから非常に短い時間(3~5分間)、吐くのを遅らせることから始めましょう。

食べてから、吐くまでの時間を決めたら、週の初めに、日記に次の週の目標を書き、それを必ず実行しましょう。しかし、現実的な目標にすることを忘れないで下さい。あまりにも急な変化を目指さないで下さい。回復の旅では、“着実にゆっくりと”が、もっとも効果的な方法です。

もし、その週に、予測していたより多く吐いてしまった場合には、前の週の目標に戻りましょう(思い出して下さい、回復は、一歩下がって2歩進むといったものです)。あなたは、ちょっと頑張りすぎたかも知れません、自分を許して、回復の旅に再出発です。

3) 吐くまでの時間を遅らせることは、あなたをすごく不安にするものです。

たぶんあなたは、過度に満腹で、お腹がふくれた感じがするでしょう。そして、体重が増えてしまうという恐怖感が急激に湧きあがってくるでしょう。吐くまでの時間を遅らせることからくる不安を対処する最も良いテクニックは、その状況を“そこから新しい事を学ぶ実験だ”とみなすことです。吐くまでの時間を遅らせたら、何が起こると思いますか?それを書いて下さい。どう感じるでしょう?どれだけ強くそう感じるでしょう?その強さを1-10のスケールにして評価して下さい。どんな考えが浮かんでくるでしょう、そしてその考えをどのくらい強く信じますか?次に、吐くまでの時間を遅らせた後に、実際にどう感じたか書いて下さい。それは、あなたが想像した通り悪い物だったでしょうか?もっと悪かった?ましだった?想像したものとは異なっていましたか?吐くまでの時間を延ばすことによっておこる不安に暴露し、観察し、それが和らいでいく過程を体験することが重要です。