社交不安症の診断と治療

社交不安症とは?

社交不安症とは、他者の注目を集める社交場面を恐れる状態と定義されています。

雑談をする、よく知らない人に会う、会議で意見を言う、他人と食事をする、他人の前で発表をする、字を書くなどの社交場面、注目される場面で著しい不安・恐怖が生じます。

社交不安症の人は元来自己評価が低く、その不安や恐怖の背景にあるのは、恥をかく恐怖、人前で失敗する恐怖、拒絶される恐怖、他人を不快にする恐怖です。社交不安症とほぼ同様の状態は、日本では、対人恐怖症と呼ばれ古くから知られていました。しかし、欧米でこの状態について知られるようになったのは比較的最近の事です。

社交不安症は頻度の高い障害であり、一般人口に占める割合は米国の調査ではおよそ12%、本邦の調査ではおよそ1.4%です。

社交不安症は小児期から思春期にかけて発症する(多くの対人場面で不安、緊張を認める)タイプと、社会人になって人前で発表する機会が訪れて初めて出現する(発表時にのみ不安、緊張を認める)タイプに分けられます。後者は比較的症状が軽く、普段の生活に支障はありません。

小児期から思春期に発症する社交不安症は、生活に様々な影響を及ぼします。不安、緊張が強いと二次的にうつ状態となり、不登校や学業成績の低下などの二次的問題が現れることもあります。20歳前後と早期にうつ病を発症することも珍しくありません。一般にうつ病では気分の落ち込み、意欲の低下と同時に、不眠や、食欲低下を認めます。しかし、社交不安症に伴ううつ病では過眠、過食といった非定型的症状を認めることが多いことが特徴です。

社交不安症の代表的治療法

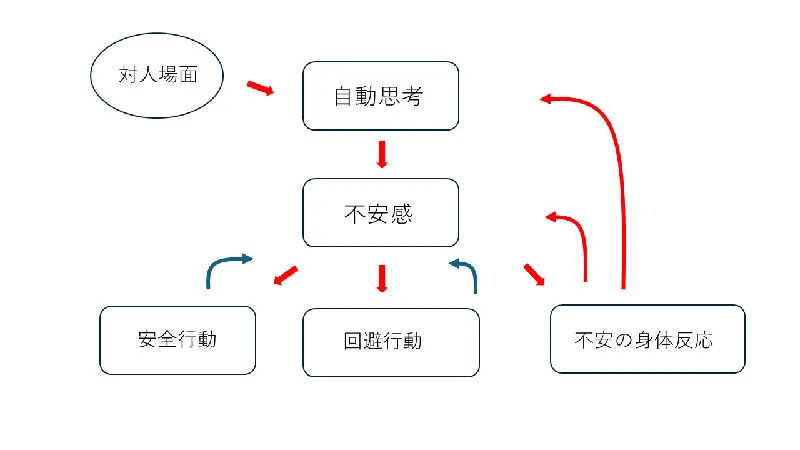

社交不安症の代表的治療法は、認知行動療法と薬物療法です。社交不安症の認知行動療法では、認知、感情、回避行動、安全行動、不安の身体反応などが引き起こす悪循環に注目し。認知の偏りをトレーニングにより変えていくことで不安や恐怖を減らし、社交不安症を改善する治療法です。

対人場面に暴露されると、自動思考(緊張しているところを見られる、変な人だと思われる、弱い人間だと思われる、自分の欠点が見透かされる)が生じ、その結果、不安感が出現します。不安感は自動的に身体反応(動悸、呼吸困難、手や体の震え、声の震え、発汗)を引き起こします。身体症状は、さらに、自動思考を促進します(震えている自分は弱い人間だ、それを人に知られてしまう)。一方、不安を避けるための行動(回避行動:対人場面を避ける、安全行動:視線を合わせない)は、一時的に不安を軽減させるため(図の青い矢印)、回避行動や安全行動は固定し、大切な対人関係が失われてしまいます。

認知行動療法では、悪循環を理解し、注意シフト訓練、スキーマの同定、行動実験、認知再構成などの手技を用いて治療します。治療には、医師あるいは心理士のサポートが必要です。

薬物療法としては抗うつ薬である選択的セロトニン再取り込阻害薬の有効性が確認されています。社交不安症はうつ病を合併することが多く、この場合は、特に薬物療法が有効です。

また、発表時のみ不安、緊張を認めるタイプでは行為の1時間前に抗不安薬やβ遮断薬を屯用する方法もあります。本人は自分の性格と考え、なすすべがないとあきらめていることもあります。適切な治療法があることを是非知っていただきたいと思います。